はじめに

写真撮影はお好きでしょうか。

コロナ禍の中で、撮影を楽しむ機会が減った方も多くいると思います。

今回はそのような時世の下、新しい写真の楽しみ方として「Adobe Lightroom Classic CC」を使った、写真をシネマ風に演出するカラーグレーディング(カラーコレクション)※1という技法について、連載でお伝えします。

このカラーグレーディングという言葉、もともとは映像作品の世界で使われている用語です。

しかし映像のみならず、今まで自分のカメラやスマホで撮りためてきた写真も、Lightroomを使うことで「北野ブルー」のようなシネマ風や、フィルム風に演出することができます。

今回紹介するやり方はその中の一例ですが、お気に入りの映像作品があれば、その演出を写真で再現してみるのも面白いでしょう。

先にBefore/Afterを掲載します。以下のスライダーを操作して見比べてみてください。

必要なもの

- Adobe Lightroom Classic CC(MacでもWindowsでも)

- RAWファイル形式で撮った写真一枚(拡張子の例:*.cr2、*.arw、*.nefなど)

最近はスマートフォンでもRAWファイル形式で撮影できます。よい文明。

※一応.cr2と.dng形式のサンプルRAWファイルも用意しています。(sample.zip:52MB)

その他、モニターをカラーマネジメント(キャリブレーション)しておけば、他の端末で見たときに色味の差が出にくいのでおすすめです。

Lightroomに写真を追加し、現像モジュールを開く

Lightroomで写真を調整するためには、「カタログ」というものに写真を追加する必要があります。

写真の追加の仕方、現像モジュールの開き方は以下のサイトを参考にしてください。

- カタログへ写真を追加する方法

Lightroomの使い方:第1回 初めてのカタログと画像読み込み設定

カタログに画像を取り込む方法 (Photoshop Lightroom 6/CC) - 現像モジュールの開き方は公式の動画を見てください

現像モジュールの理解

この状態から現像してきます。

カラープロファイルは「Adobeカラー」、色温度は撮影時の設定のままです。

他のパラメーターも全て初期状態のままです。

どうでもいい情報ですが、撮影場所は弊社がある青山安田ビル近くの陸橋です。

プロファイル・色温度・WB・階調で下ごしらえをする

プロファイルを変更する

今回は写真に追加で青色を重ねたいので、プロファイルを「Adobe標準」にします。

この状態から始めることで、他のプロファイルと違ってやや彩度の低い状態から始めることができます。

「Adobe標準」<「Adobeカラー」<「Adobe風景」の順で鮮やかになります。

カメラ標準のプロファイルから選ぶこともできますが、カメラメーカーによって違うのでここではあえて触れずにおきます。

レンズ補正を適用する

右側のツールパネルをするすると下に移動していき、【レンズ補正】パネルのところで手を止めます。プロファイルメニューから「色収差の除去」「プロファイル補正を使用」にチェックをいれてください。

この二つはどの写真を現像する場合も、必ずチェックするようにしています。

WBと階調を自動補正する

ひとまず「WB※2」と「階調※5」の設定を「自動」にします。

Lightroomの階調補正は優秀なので、作業コストによってはここで切り上げてしまうこともあります。

コントラストと彩度は強めになるので、暗いところが真っ黒になってしまう「黒つぶれ※6」と、明るいところが真っ白になってしまう「白飛び※7」が気になる場合は、めんどくさくてもさらに調整が必要です。

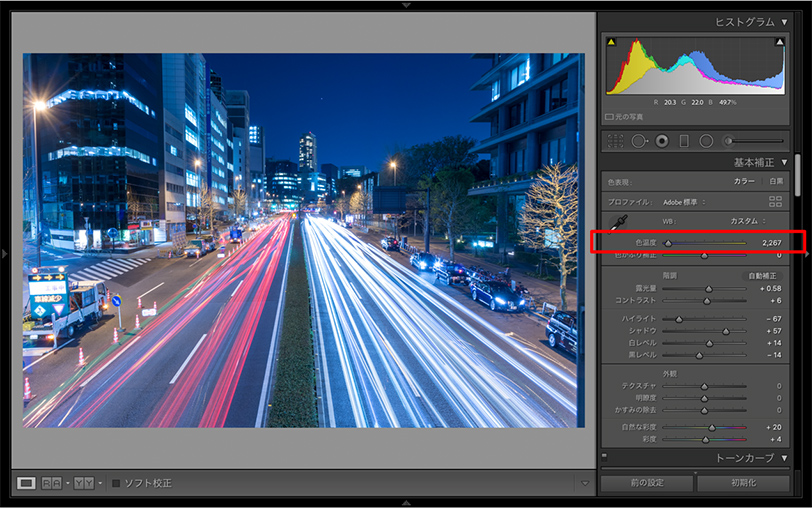

色温度を下げる

「色温度※3」をそこそこ下げます。今回だと2,267にしました。

夜空に青みがかったことで、クールで近未来(?)感が増したと思います。

ここではあまり青みを強調する必要はありません。

…とはいえ、これでも一気に青くなりました。

より夜空の温度感をクールに整えています。

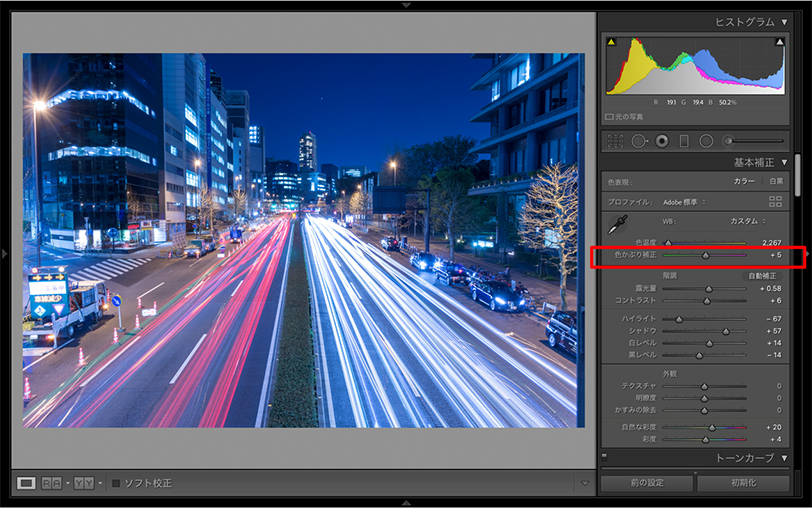

「色かぶり※4補正」を+5、マゼンダに寄せています。

先ほどより若干ですがクールになった気がしませんか?

蛇足ですが、夜景写真では季節感や体感温度を「色温度」と「色かぶり補正」の組み合わせで表現することが、夜景写真のコンテストなどで一種の手法となっています。

また、季節感がある被写体が写っている場合も同様です。

その辺はまた機会があれば詳しく書けるといいですね。

明るさを調整する

続いては写真の明るさを段階的に調節していきます。

全体の明るさを一挙に変えるのではなく、ざっくり二つのパートに分けて調整方針を考えます。

とても大雑把ですが、「明るいところ」と「暗いところ」で分けて調整します。

ハイライトを下げる

まずは明るいところを調整して、写真のディテールを引き出します。「ハイライト」を−100にしました。

写真中央部を見てください。明るすぎて見えなくなっていたライトの軌跡が奇跡的に復活しました。

「白レベル※8」と「ハイライト※9」、「黒レベル※10」と「シャドウ※11」というのはLightroomに限らず、一般的な写真用語です。

解説としてわかりやすいな、と思ったのは以下のサイトです。

【Photoshop/Lightroom】ハイライト(シャドウ)と白レベル(黒レベル)の違い

Photoshopにも同様の調整項目があるので、ついでに覚えてしまえば一挙了得ですね。

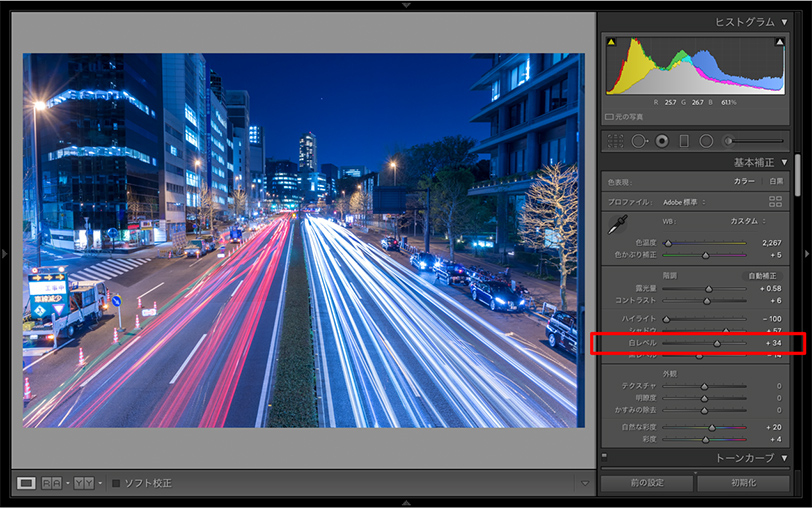

白レベルを上げる

「明るいところ」の調整をもう少し掘り下げて行います。

ハイライトを下げたことで、明るいところすべてがやや暗くなってしまいました。

車のライトの軌跡をもっと光り輝くようにしたいので、画像の「最も明るいところ」だけをさらに明るくします。

「白レベル」を34にしました。若干ではありますが、ハイライトを下げただけの写真と比べて、メリハリがついたと思います。

「明るいところ」の調整は一旦これで終わりです。 続いては、「暗いところ」を調整していきます。

黒レベルを下げる

今回はシャドウの調整はせずに「黒レベル」を-64にしました。

夜空や空の色を暗くすることで、明るいところが写真の中に浮かび上がるようにしています。

次の連載では、ディテールや色味の調整を行っていきます。

連載一覧

Lightroom Classicで写真をシネマ風に演出する(1)

Lightroom Classicで写真をシネマ風に演出する(2)

Lightroom Classicで写真をシネマ風に演出する(3)

Lightroom Classicで写真をシネマ風に演出する(4)

補足:用語集

- カラーグレーディング(カラーコレクション)

もともとは映像作品の世界で使われている用語です。

写真の色味を調整する技法のことです。

カラーグレーディングとカラーコレクションを同義だと捉える人もいれば、それぞれ別の技法だと捉えている人もいます。 - WB

ホワイトバランスの略です。

LightroomやPhotoShopなどの画像編集ソフトに搭載されている機能です。

今回は青みのコントロールとして使っていますが、本来は白い被写体を白く見せるための機能です。

ホワイトバランスって何だろう? | オリンパス - 色温度

WBの調整に使う機能の一つで、太陽光や白熱電球など、光源の色が持つ心象温度を数値化したもののことです。ケルビン(K)という単位で表します。

色温度が低いほど暖色系(赤・黄)の色で、高いほど寒色系(青)の色を持っているという考え方です。

カメラや画像編集ソフトの場合は、色温度を指定するとWBの調整機能で光源の色味を打ち消すよう、自動的に色温度の補正をかけます。

例えば、低い色温度を指定した場合、暖色を打ち消すために寒色系の色味に寄せます。一方、高い色温度を指定すると、寒色を打ち消すために暖色系の色味に寄せます。

ホワイトバランス・色温度(ケルビン)が分かるともっと写真が楽しくなるよ! - 色かぶり

WBの調整に使う機能の一つで、写真全体に特定の色味がかかった状態のことです。

色かぶりは、カメラの設定や光源の状態、撮影時間帯などの要因によって発生します。 赤っぽく見える状態を赤かぶり、青(緑)っぽく見える状態を青かぶりと言うようです。 - 階調

色や明るさの濃淡の幅を段階数で示したものです。階調の数が大きいほど滑らかで精細な画像になります。

例えば、モノクロ画像は2階調です。JPEGファイルでは、RGBそれぞれ8ビット階調の256階調で表現されます。 - 黒つぶれ

写真の一部が暗すぎて真っ黒になってしまい、被写体のディテール(輪郭)や色味などが失われてしまう現象です。写真の明るさを下げたり、夜景や黒い服を着た人を撮影すると起きやすいです。

肉眼では髪の毛の流れや服の細かなテクスチャがわかるのに、写真ではただ真っ黒でわからない…というときはその部分が黒飛びしています。

黒つぶれとは?しっかり露光して真っ黒な写真を防ごう! - ログカメラ - 白飛び

写真の一部が明るすぎて真っ白になってしまい、被写体のディテール(輪郭)や色味などが失われてしまう現象です。写真の明るさを上げたり、雲や白い服の人を撮ったときに起きやすいです。

肉眼では雲の輪郭や服の細かな質感がわかるのに、写真ではただ真っ白でわからない…というときはその部分が白飛びしています。

白飛びとは?写真が明るくなりすぎるときの原因と対処方! - ログカメラ - 白レベル

画像の最も明るいところです。 - ハイライト

画像の明るいところ全体です。 - 黒レベル

画像の最も暗いところです。 - シャドウ

画像の暗いところ全体です。

この記事に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。

関連する記事

-

JavaScriptをマルチスレッドで動かす方法

プロダクション

プロダクション

-

CSSグラデーションにアンチエイリアスを

プロダクション

プロダクション

-

CSS千本ノック~国旗を作ろう~

プロダクション

プロダクション